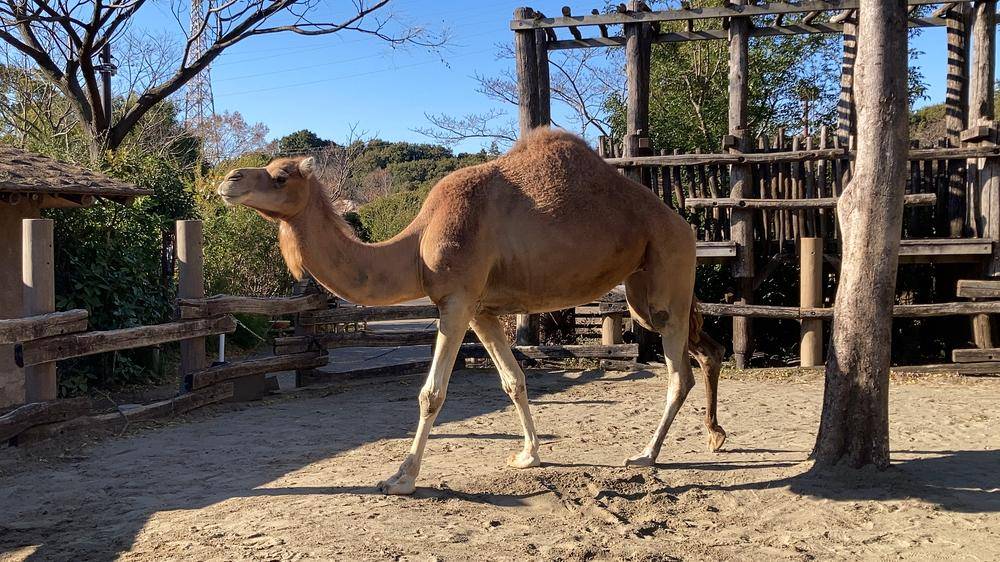

ラクダ① 驚きの能力を持つ生きもの

ラクダと言われたら何を思い浮かべますか。 月の砂漠?つぶらな瞳?アラビアのロレンス?(若い人は知らない!?)なんとなくエキゾチックで、でもなぜか親近感を感じるラクダの、知っているようで実は知らなかったいろいろを探ってみたいと思います。

ラクダは哺乳類ウシ目ラクダ科ラクダ属の動物の総称です。全世界で1400万頭生息しているといわれていますが、その90%はヒトコブラクダで、残りが二種類のフタコブラクダです。ラクダ属といわれるのはこの三種類だけしかいません。

ヒトコブラクダはその名の通り背中のこぶが一つだけのラクダですが、陸上動物の中では体が大きくて、体長は平均3mもあります。これはキリンや象に次ぐ大きさになります。尾の長さは約50cmで体重は400~700kgほどですが、1000kgにもなるものもいるようです。体高は1.8~2.1mあります。背中のこぶが二つのフタコブラクダも体長・尾の長さ・体重・体高など、ヒトコブラクダとほぼ同じです。

ラクダの体ってどうなってるの?

ウシ目とは偶蹄目に対する日本の呼び方で、四肢の先端に蹄を持つ有蹄動物全体の90%を占めています。偶蹄目は文字通り蹄の先が二つに割れているのが特徴です。

ラクダの蹄も二つに分かれた二本指で、脚がとても細いのに対して足先は大きく幅広でがっしりしています。大きな足は砂地などでも沈み込みにくいため、砂漠を歩くのに適しています。

ラクダの足の裏には、外側が硬い角質層、内側が柔らかい脂肪でできた大きな「蹠球(しょきゅう)」があります。皮膚組織が膨らんで発達した「蹠球」がクッションの働きをしています。そのため、歩行時に地面に対する圧力を分散させられるため、重いラクダでも足が砂に沈んだり、足を取られたりしないで歩くことができるのです。

しかし、ほかの草食動物と違って体重を支えているのは蹄ではなく角質化した肉球なので、ラクダは足の裏をケガすると歩けなくなってしまいます。ですから動物園などでは、体重のかかる足の裏の点検や手入れも欠かさず行います。

不思議すぎるラクダの生態!?

ラクダは砂漠に生きる人たちと共に暮らしてきた動物です。人に従順なので、キリスト教では、ラクダは人類の罪を背負ったキリストになぞらえられ、また「倹約」「忍耐」の象徴ともされています。紀元前一千年から家畜化されていたという研究報告もあり、旧約聖書にも登場しています。行商や交通の手段として太古から現代に至るまで、人間と密接な関係を持ち、重要な役割を果たしてきたのです。ラクダがそうできたのは、砂漠でも生きていける様々な特性を持っているからです。

ラクダにとって「コブ」は砂漠で生き残るためにとても重要な役割をしています。このコブについては、次回で詳しく見ていきますが、まずはそれ以外の特徴について紹介しましょう。

長いまつ毛と瞬膜(しゅんまく)

ラクダの目はとても大きくてかわいらしく、うるんだ瞳が印象的です。その目にはバサバサの長いまつ毛が二列になって生えていますが、こんなにまつ毛が長い動物は他にいません。実はこのまつ毛が砂漠の細かい砂が目に入らないようにしてくれるので、ラクダは砂やほこりなどから目を守ることができているのです。

まつ毛だけではありません。上下のまぶたの内側に第三のまぶたとも呼ばれる、横に動く「瞬膜(しゅんまく)」という膜があります。瞬膜は多くの鳥類や爬虫類にはよく見られますが、哺乳類では痕跡が残る程度であまり発達していません。しかし、ラクダは哺乳類なのに完全に閉じる瞬膜をもっています。これをワイパーのように動かして異物が入ってもかき出すことができるのです。しかもラクダの瞬膜は他の動物の半透明なものと違って透明なので、目を覆っても視界を遮ることなく、砂嵐の中でも周りを見ることができるようになっています。

また、まぶたは二重(ふたえ)ならぬ三重で、折り重なるまぶたにはそれぞれ分泌腺があります。そこから天然の目薬のような脂肪を含んだ粘液が分泌されるため、ラクダの瞳は常に潤っています。これによって目が乾燥から保護され、砂嵐などからも守られるなど、非常に重要な役割をしています。それだけでなく、ラクダには眼以外にも、砂漠で生きぬいていくためには欠かせない独特の機能を持った鼻もあるのです

ラクダの鼻はスゴイ!!

ラクダの鼻は横に平たくて、かわいい形をしています。鼻の穴は、開け閉めが自由自在にできるようになっていて、匂いをかぐ時や興奮している時は開けていますが、砂が入らないようにする時は閉めています。

鼻の穴を閉じるのには、砂漠の砂が入らないようにするだけでなく、体内の水分を保つ働きもあります。ラクダの鼻には、他の動物にはない「側面副鼻腔嚢(そくめんふくびこうのう)」があります。この「側面副鼻腔嚢」によって呼吸で鼻から外に出される水蒸気の量を減らしています。また、鼻を完全に閉じても呼吸することができるのです。

砂漠の乾燥した空気を吸い込むと、鼻の穴の粘膜に含まれる水分が蒸発して、その時の気化熱で鼻の中の温度が下がります。すると鼻の横を通っている血液も一緒に冷やされます。この冷えた血液が頭部に循環して、脳内の温度を一定に保つことができるのです。 体温が大きく変動する砂漠でも、脳内の温度が一定であれば、意識を失うなどの生命の危険は避けられます。鼻の穴の面積が広いほど冷やされる血液の量も増えるので、長い鼻をしたラクダは暑い砂漠でも生きていけるのです。

<引用資料>

● ウィキペディア

『ラクダ』

https://ja.wikipedia.org/wiki/ラクダ

● ガジェット通信

『ラクダの長いまつげは高性能の証!ラクダの体は砂漠を生き抜くために実用的な能力がたくさん!』

https://getnews.jp/archives/2685670

● 雑学ネタ帳

『ラクダが砂嵐で目を開けられる理由』

https://zatsuneta.com/archives/006144.html

●エコファミリーWEB「エコファミ大百科」

『フタコブラクダ』

https://ecofami.com/hyakka/detail/30907/

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません