【7】科学的検証-生命の起源 ② 『酸素を無視した化学進化説』

旧ソ連の科学者A・Iオパーリンが唱えた化学進化説は以下のようなシナリオです。

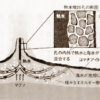

➀ 原始地球の大気の中でアンモニア、メタン、水素、水などの分子が熱、放電、紫外線、放射線などのエネルギーを受け、アミノ酸、糖、塩基などが生成、② これが雨によって地表に降り注ぎ濃縮されて「有機のスープ」に、③ アミノ酸が結合して偶然に酵素も生成、④ 膜で囲まれた球状のコアセルベートと呼ばれるものが生成し、酵素など有機化合物を取り込む、⑤ コアセルベートが“食物”分子をめぐって競争し、原始的な代謝系をもつコアセルベートが生成し、これが進化して最初の生命が生まれていく―。

これは物質とエネルギーだけによる説明です。簡単な分子同士がうまいこと反応してアミノ酸ができ、多種類のアミノ酸がまたうまいこと反応してつながってたんぱく質ができて…最終的に最初の細胞が生まれたということです。

オパーリン以降、詳細は変わっても基本的なパターンは同じです。うまいことが連続して起こる、つまり一つの方向に偶然が積み重なっていくパターンなのです。

しかし、こんなことはあり得ないことは私たちの日常生活で経験しています。宝くじが何十回も同じ人に当たることはありませんね。それが起きたと信じているのが進化論者です。「生物の進化」においても同様の考え方をしていますが、人類はこのような壮大な欺瞞にもはや騙され続けてはいけないと思います。

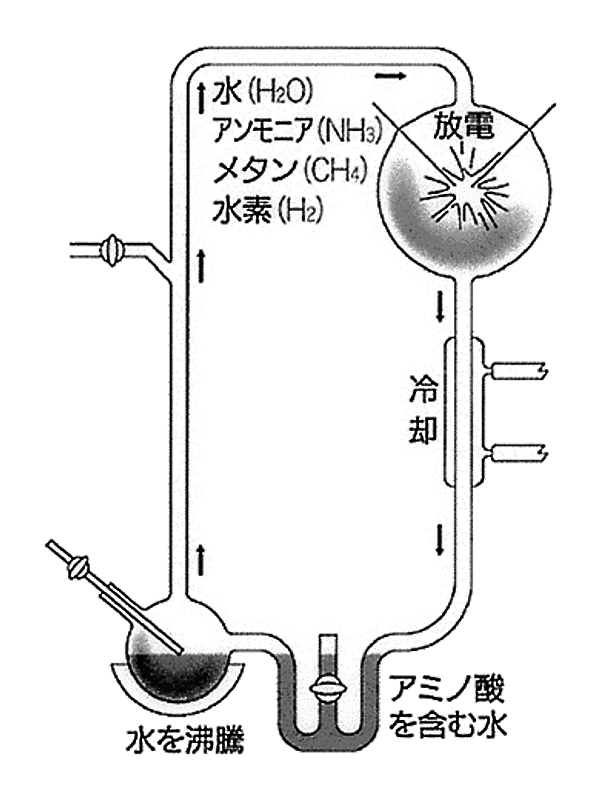

このソ連の科学者の描いたシナリオについて実験(1953年に科学誌サイエンスに掲載)したのがアメリカのスタンリー・ミラーです。

このミラーの実験は生物の入門教科書に必ずといっていいほど紹介されていて、こんな内容です。

メタン、アンモニア、水素、水蒸気を循環させたところに電気火花を散らした結果、生成した有機物の中にグリシンやアラニンなどのアミノ酸が含まれていた―。

タンパク質の組み立てブロックであるアミノ酸が生成したことが「生命の起源の最初の段階を証明した」と絶賛され生命起源研究の熱狂を引き起こしましたが、まもなく失望に変わります。

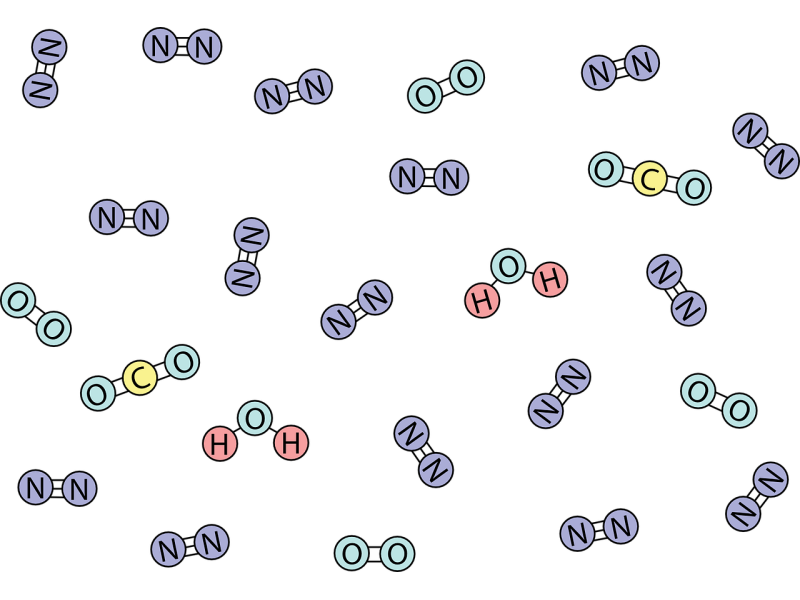

後の地球科学的研究によって原始地球の大気はメタン、アンモニア、水素などを成分とする還元的大気ではなく、二酸化炭素、窒素、水蒸気などを成分とする大気だったということが分かったのです。これらの成分でミラーの実験をしても、アミノ酸を含まないタール状の物質しかできないのです。

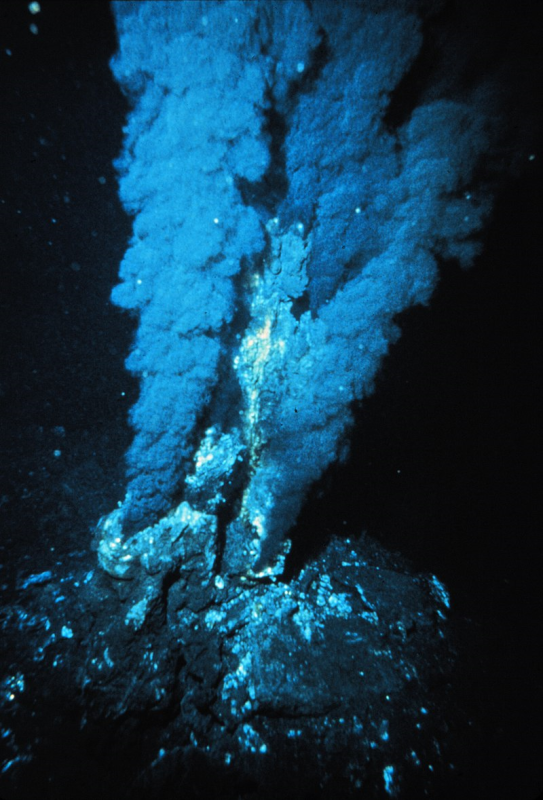

それでもなお、化学進化の可能性を信じる科学者たちが注目したのが海洋底の熱水噴出孔。高い水圧下、何百度という高温の熱水がメタン、硫化水素、水素、アンモニアなども含みながら噴出している場所です。熱水噴出孔は有力な説として高校レベルの教科書が掲載しています。

(引用: フリー百科事典ウィキぺディア日本語版「熱水噴出孔」)

多くの大学、研究機関が熱水噴出孔に関連した研究を行っていて、例えば、2020年3月に国立研究開発法人産業技術総合研究所は、熱水噴出孔から出ている水素、二酸化炭素を材料に、そこに多く存在している鉱物を触媒として化学反応させた結果、有機物が生成したという研究内容を発表しました。有機物にはメタン、メタノール、酢酸、ピルビン酸などが含まれていて、産総研は発表に際して「生命誕生の解明へのブレークスルー」とPRしています。

熱水噴出孔と共に、地球上で注目されている場所が間欠泉の地下です。間欠泉とは一定の周期で水蒸気や熱湯を噴出する温泉のことで、アメリカのイエローストーン国立公園の間欠泉が有名です。(参考: フリー百科事典ウィキぺディア日本語版「オールド・フェイスフル・ガイザー」,https://ja.wikipedia.org/wiki/オールド・フェイスフル・ガイザー)

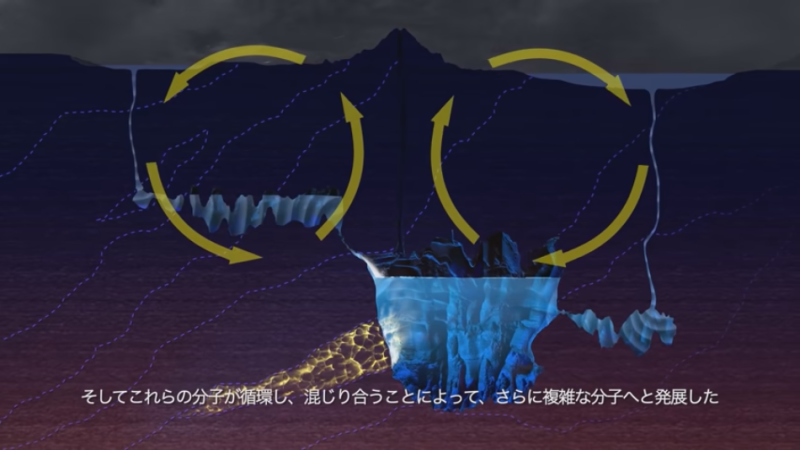

間欠泉の地下でどのようにして生命が誕生していったというのでしょうか。そのシナリオはユーチューブにも公開されている全地球史アトラスの中でCG映像によって説明されています。この動画は東京工業大学地球生命研究所の丸山茂徳教授らが文科省科学研究費補助金を使って制作したものです。(参考: YouTube「全地球史アトラス フルストーリー」, https://www.youtube.com/watch?v=rTCXFuQSSNU)

動画が描くシナリオは、➀ 間欠泉の地下でウラン鉱床がエネルギーを供給し、アミノ酸などの生命構成単位を生成、② 間欠泉内部は100度になると地上に噴出して水が入れ替わる、③ 湖で満ち引きがあり、乾いた状態と湿った状態が繰り返す乾湿サイクルを生じていた、④ 脂肪酸は集まり、細胞膜のような膜を形成、⑤ 乾湿サイクルの中でアミノ酸の重合反応が進み酵素活性をもつタンパク質様原始物質が形成、⑥ これらの分子が循環し混じり合うことで複雑な分子に発展。生命を記述する分子「原始RNA」も生成。⑦ これが「酵素様原始物質」と混ざり合い、自己複製機能をもつ「リボザイム」に進化する―。このようにして、分子は生命の「配列」を複製する能力を身につけた、というのです。

実際にこの動画をご覧になったらいいと思いますが、綺麗なCG動画で順番に説明されると、一般の視聴者に疑念を持つ人は少なく、あたかも真実であるような感覚にされてしまうかもしれません。

化学進化説の地球上での二つのシナリオを紹介しましたが、順に問題点を指摘していきたいと思います。

まず、原始地球の大気にも酸素が存在していた可能性があるということです。 例えば、科学誌ネイチャー2011年11月30日号(https://www.nature.com/articles/nature10655)では、火山マグマから形成される化合物であるジルコン内部のセリウム酸化状態は、44億年前の地球大気の酸素濃度は現在のレベルに近かったことを示唆すると報告しています。

空気に酸素があるから鉄製品を雨風にさらしておけばすぐさびていく。いろいろな化合物は酸素によって酸化されていくのが化学の常識です。ですから、原始大気に酸素があったかどうかは非常に重要です。

しかし、ネットで「原始大気、酸素」などのキーワードで検索しても原始地球の大気では「酸素は存在しなかった」「ほとんどなかった」とするものばかり。上記の研究結果もあるのに、議論のテーマになっている気配がありません。

その大きな理由は原始地球に酸素が存在すれば化学進化説が成り立たなくなってしまい都合が悪いからです。アミノ酸やRNA分子が生成する反応や、それらの分子が組みあがって高分子になっていくストーリーをそれらしく見せるには酸素はあってはならないから、オパーリンは酸素がなく水素に富む還元的大気のシナリオを描き、ミラーもその流れに従ったわけです。

では、全地球史アトラスのシナリオを考えてみましょう。間欠泉の地下で運よくアミノ酸ができたとしても地上に噴出した後に危険が待ち受けています。大気中の酸素濃度がかなり低かったとしても、当時の地球ではオゾン層がなく、紫外線が地上にかなり届き水が分解することによって酸素が発生していたと考えられるからです。長い年月、乾湿サイクルの湖でそうした酸素にさらされる中で酸化されてしまう可能性が高いのです。

深海底にある熱水噴出孔の場合は、紫外線で発生した酸素の影響に加えてさらに深刻な問題に直面します。次回、進化論を信奉する科学者たちは熱水噴出孔でどのように最初の生命が発生したと考えているのかを確認したうえで考えていきたいと思います。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません