すごすぎるアリたちの話 ③ 女王アリの誕生と新しい巣作り

アリは羽を捨てて、雑食性になったハチといわれています。

そのアリが、一生に一度だけ羽をつけて、空に飛び立ちます。

それが、初夏から夏にかけて始まる、羽アリの結婚飛行です。

結婚飛行と女王アリ

巣の中には、春になると羽アリの部屋がたくさんできて、メスの羽アリとオスの羽アリが、べつべつに何匹かずつはいって飛び立つ日を待っています。

巣の中では、ふだんはメスの働きアリしか生まれてきませんが、年に一度、この時期だけ羽をもつオスアリが生まれます。

メスの羽アリは、夏が来ると女王アリになって、新しい巣をつくるアリたちですが、働きアリとおなじ卵から生まれます。

育てるときのフェロモンの量や種類の違いで女王アリになります。

サムライアリは、1シーズンに数回に分けて結婚飛行に飛び立ちます。

雨上がりで湿度が高くなった晴れた日に、サムライアリの羽アリたちが巣穴からぞろぞろと、はいだしてきますが、巣を出たり入ったりをくり返して、しんちょうに飛ぶ時期をみきわめます。

飛び立っても、ほかの巣の相手と出会えなければ意味がないからです。

気温が上がる午前中からはじめて、昼頃までに多くのメスとオスの羽アリが、いっせいに飛び出します。

そして、巣を出ると、近くの草によじのぼり、やがて空に舞い上がっていきます。

同じ地域の巣から、いっせいに羽アリたちが空に飛び立ち、空中で相手をみつけて交尾(こうび)をおこないますが、メスの羽アリは別の巣のオスとしか交尾しません。

メスは数匹のオスと交尾しますが、交尾は一生でこの一回だけなのです。

この行動を結婚飛行といい、アリの種類によって時期は異なりますが、クロヤマアリやサムライアリは7月になって結婚飛行をはじめます。

空中で交尾を終えたメスの羽アリは、地面に降りるとすぐに、もう一生使うことのない羽を足でもぎ落とします。

羽をもぎ落としたメスアリは、女王アリになりますが、オスの羽アリは交尾を終えると、巣に戻らず死んでしまいます。

女王アリの産卵と子育て

結婚飛行を終えて、地面におりた女王アリは、4枚のはねを落としたあと、地面を歩きまわって、巣作りに適した場所をさがします。良い場所をみつけると穴をほり最初の巣作りをはじめます。

でもサムライアリの女王は、全然違う方法で自分の巣を作ります。新しい巣作りからクロヤマアリをどれいにすることが始まるのですが、それについては次回にお話しします。

多くの女王アリは産室だけの簡単な巣を作り、卵をうみはじめると、体内にたくわえた養分だけで毎日卵を1~2個うみつづけ世話をします。

女王アリは、湿った地下で生まれた卵がカビや菌におかされないように、後胸部(こうきょうぶ)から分泌(ぶんぴ)する抗菌物質(こうきんぶっしつ)をふくませた舌でなめてやります。

卵がふ化してウジ虫型の幼虫が生まれると、女王アリが子育てしなければならず、口移しで特別な養分をあたえますが、産室にこもりきりの女王アリは何ひとつえさを食べていません。

唯一残されている、もう使わない、羽を動かす胸部の筋肉の組織を分解したコラーゲンを、幼虫たちの養分にあてます。

女王アリは、出来るだけ早く働きアリを育て上げるために、最初に産んだ幼虫たちを集中的に世話します。不足気味のエサを補うために、産んだ卵をかみつぶして幼虫にあたえることもあります。

(引用: 自然の観察事典⑮「アリ観察事典」偕成社 アリ観察事典 P23)

アリの幼虫は4回脱皮して5令幼虫になると、白い糸を吐いてマユを作ります。マユが出来ると幼虫はその中でサナギに脱皮して、働きアリの体作りがすすみます。

体がすっかりできた働きアリは、中からマユをやぶり、女王アリに手伝ってもらってサナギの殻をぬいで、最初の働きアリが誕生しますが、まだ小さくてすぐには働けないので、しばらくは女王アリからエサをもらいます。

最初の働きアリの誕生から2週間ほどすると、つぎつぎに働きアリが誕生して7~10ぴきほどになるころには、最初にうまれた働きアリたちが、外でエサを集めるようになり、幼虫や卵の世話もはじめます。

すると女王アリは卵を産むことだけに専念(せんねん)するようになります。働きアリをふやして、どんどん大きな巣にしていくためです。

これが、クロヤマアリをはじめ多くの種のアリの女王が新しく巣を作るやり方ですが、先に書いたサムライアリの女王アリの、まったく違う巣作りの方法については次回にお話しします。

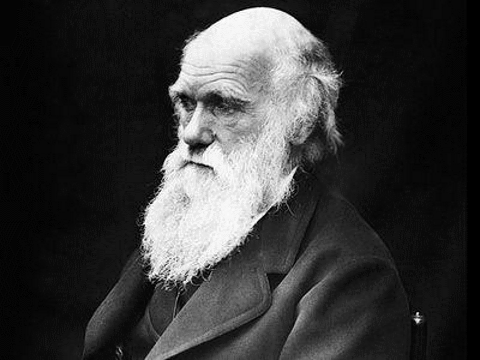

ダーウィンが解けなかった謎

進化論の中核をなす考え方が「自然選択説」です。生物に無目的に起きる変異を、自然が選別することで、進化に方向性を与えるという考え方です。

生物の繁殖力は、環境の生存可能数をこえるので、同じ生物種間で生存競争がおきます。その時生き残るのに有利な性質を持った個体は、それをたくさんの子供たちに伝えるので子孫がどんどん増えますが、不利な性質をもった個体の子供たちは生き残れず減ってしまいます。

このように自然環境が、適応力の高いものを残すように選別する働きを「自然選択」といいます。

この考え方をアリにあてはめると、働きアリが女王アリや巣全体のために働くという利他的性質が、子を産まないのに代々伝えられて生き残っている(進化している)のはなぜか、ダーウィンは謎を解けないまま亡くなりました。働きアリを産んでいるのは女王アリだけですから自然選択にしたがえばアリは絶滅しているはずなのです。

それに対してW・D・ハミルトンは1964年、働きバチと同じ遺伝子を持つ血縁者である女王バチがたくさんの子供を残せば、働きバチは子を産まなくても、働きバチの他を利するために働く利他的遺伝子は子孫に継承(けいしょう)されるという理論で進化の説明をしました。

それは「血縁選択説・血縁淘汰説」といわれますが、60年近くたった今も、実際のハチやアリでハミルトンの理論が証明されたことはなく、今も、このダーウィンの疑問は進化の重要な未解明問題として残っています。

しかしこの問題の解明は、進化論が「無目的な偶然によって生物ができた」という前提でいる限り、難しいとおもいます。

すべての生命が存在目的と存在価値を持ち、互いに他のために生きるように設計されているという視点から生物を見直す時、本当の進化の形が見えてくるはずです。

<引用資料>

● 自然の観察事典⑮「アリ観察事典」偕成社(文/小田英智 写真/藤丸篤夫)

● 蟻という生き物

http://www.antroom.jp/ant.php

● ありんこ日記 AntRoom

http://blog.livedoor.jp/antroom/

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません